2025年は日本でラジオ放送が始まって100年目にあたる。しかし時代が進み、テレビやネットニュースといった多くのメディア媒体が登場する現在、ラジオは大きな変革の時代を迎えている。そこで私たち神奈川大学・津田塾大学の学生記者たちは、ラジオ日本東京支社(東京都港区)の見学を行うとともに、同社業務推進局業務推進部長である高橋充さん(52)にラジオの過去・現在・未来について話を聞いた。

【「ラジオ日本見学」取材班】

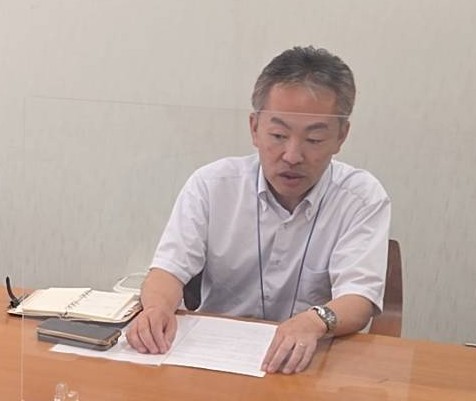

――「ラジオ日本」について教えてください。

高橋(以下◆)ラジオ日本は1958年の12月24日に開局したラジオ局で、当時は「ラジオ関東」という名前でした。神奈川県域放送局の免許を持つ、AM(中波)のラジオ局です。現在は日本テレビホールディングスの傘下(日本テレビのグループのラジオ局)に入っています。従業員は29人で、規模としては小さめの放送局だと思います。局のスタイルとしては、一つのジャンルに特化するのではなく、情報・音楽・エンタメ・報道・ニュースなど幅広いジャンルの番組を放送しています。また、ラジオ関東時代からの流れで、土曜日と日曜日には中央競馬の実況中継を放送しています。

――高橋さんの経歴について教えてください。

◆1997年にラジオ日本に入社し、制作部に約9年間所属しました。制作部では主に2~3時間ある生放送番組のディレクターとして、番組の制作に携わりました。2006年に営業部に移り、ラジオ番組のスポンサー各社への営業や交渉などを行いました。約8年営業部に所属した後、2014年から1年間、編成部に所属しました。編成部では制作された番組の管理を行い、時間帯ごとにどのような番組を放送するか考えました。2015年からは約5年間営業推進部に所属し、再び営業の仕事を行いました。

2020年から編成部を経て現在はラジオ日本業務推進局業務推進部の部長を務めており、編成部と営業推進部が合わさったような部署で、今までの経験をいかして仕事をしています。

――ラジオの過去について、高橋さん自身の経験を交えつつお聞かせください。

◆私は1973年生まれで、現在52歳になります。埼玉生まれ埼玉育ちで、3人兄弟の末っ子でした。子供のころは家にテレビが1台しかなく、両親が真面目だったこともあり、テレビはニュースかスポーツか大河ドラマぐらいしか見ることができませんでした。また、家の食卓にはラジオが置いてあり、いつもNHKの放送が流れていました。そのような状況もあり、私はあまりテレビを見ませんでした。私が中学生のころ、兄がラジオを聴きはじめ、その兄の影響で自分もラジオを聴き始めました。そのまま中学・高校とラジオを聴き続け、大学生の時にラジオの話ができる仲間を求めて放送研究会に入りました。今の状況とは異なり、私が学生のころは周りにラジオを聴いている人もまだまだおり、ラジオの話題を周囲とできるような環境でした。

大学の放送研究会では音響部門で音響技術を担当したほか、番組発表会というイベントでは、仲間とラジオ番組を制作したりしました。また、それとは別に大学2年生の夏から卒業するまでの間、ラジオ局の報道部でアルバイトをしていました。報道部でのアルバイトは主に、夜間や休日のニュースデスクの補助を行い、事件内容が記載されたファックスの仕分けや、事故についての簡単な取材、天気予報の原稿作成、電車の運転状況の確認などを行っていました。私はこのアルバイト経験で、報道の基礎について多くを学びました。

このように、私が学生時代のころはまだインターネットも一般的ではなく、マスメディアがテレビ・ラジオ・新聞・雑誌と言われていた時代だったので、ラジオも大きな役割を持ち、人々の身近にある存在でした。

――ラジオの現在について、高橋さんの自身の経験を交えつつお聞かせください。

◆私がラジオ日本に入社した1997年当時は、まだラジオに力がありました。例えば、当時のヒット曲のなかには、ラジオで放送されることで、ブームになったものも多くありました。そのため、私もラジオというマスメディアの一端を担いたいという気持ちを持って入社しました。

しかし、入社したころはバブル経済が崩壊した後で、番組にあまりお金をかけられなくなりつつあったことや、携帯電話やファックスの普及といった、技術の目まぐるしい進化に対応しなければならないことなど、経済と技術の面で世の中が大きく変わり始めた時期でもありました。そのため、ラジオを取り巻く環境は年々大きく変化していきました。番組へのお便りの方法がはがきからファックス、メール、SNS(交流サービス)への投稿に変換すると同時に、携帯電話が進化しスマートフォンになることで、多くのメディアがスマートフォンに集約されるなかで、ラジオの役割が減少したことは間違いないと思います。

――ラジオの仕事をする前と後で、ラジオへのイメージが変化した部分はありますか?

◆ラジオの仕事をする前と後でイメージが大きく変わったということはありません。私は昔からラジオが好きだったので、ラジオに関わる仕事ができるだけで十分面白いと思いました。ラジオのすごいところは誰も聴いていないということは絶対にないということです。それなりの人数が聴いていて、しっかりと反応を返してくれます。加えて、現在は技術の進歩により、ラジオ番組へのメッセージもリアルタイムで送れるようになっています。ラジオの面白さはそのようなところにあると思います。

――ラジオの魅力や特色についてお聞かせください。

◆まず、ラジオの良さは音しかないところだと思います。「絵(画像)」がないということは、絵が欠けているということではなく、音や声から自分で絵を想像する面白さがあるということです。つまり、ラジオの本当の魅力とは、絵がないことによる聴き手の自由な想像力であり、それが面白さにつながっているため、多くの人にラジオから想像する面白さを知ってほしいと私は思います。加えて、ラジオの魅力の一つにリスナーとのコミュニケーションがあります。リスナーとの交流はラジオ以外にも様々なメディアで行われていますが、ラジオという音だけのやり取りのなかでは、双方の距離はより近いように感じます。例えば、予め提示したお題に関してリスナーが考えた意見や作品を募集し、それを紹介するコーナーがあります。そのコーナーでは、リスナーが1週間そのお題のために考え、さまざまなメッセージを送ってくれるというやり取りをします。このようなコーナーは、言葉のやり取りが高速化している現代社会とは異なる場所や、異なる価値観、異なる面白さを提供していると思います。

次に、ラジオの魅力にはパーソナリティーのマニアックさがあります。メジャーなタレントが多く出演するテレビとは異なり、ラジオにはマイナーな人も多く出演しています。そのような方々の番組は、よりマニアックなトークを生み、ラジオ番組の多様さを支えています。

また、放送局の免許を持つラジオ局の強みとして、JASRAC(日本音楽著作権協会)などメジャーな音楽著作権管理団体と契約を結んでいることがあります。この契約により、多くの楽曲をほぼ自由に使用することができるという点は、インターネットよりラジオが有利な点だといえます。

加えて、電波を自分で発信できる設備を持っているということも、ラジオ局の強みです。特に災害が起きた時などは、携帯電話の電波が使用できなくなる場合があるため、電波を自分で発信できるラジオ局は情報発信に大きな役割を果たすことができます。

このように、ラジオには多くの魅力や特色、強みがあります。ラジオは震災時に情報発信を行うメディアというだけでなく、普段からリスナーに楽しんでもらえるような面白い番組を提供しています。しかし、リスナーにラジオが面白いものだと知ってもらうように努力していかなければならないと思います。スポンサーにもリスナーにも、面白さを理解し満足してもらう番組を制作することで支援してもらい、電波を発信する設備の維持や会社の運営を行っていく必要があります。現在のラジオは受信料が無料となっています。しかし今後は、番組にマッチした人が満足してお金を出すことにより、成り立つような仕組みが必要になってくることもあるかもしれません。そのような通常時のサイクルに加え、災害時には電波局であることを活かし、迅速な報道を行う役割を果たすといった、通常時と災害時それぞれのラジオの役割や魅力を発信していけたらよいと考えています。

――ラジオの未来について、高橋さん自身の予想を交えつつお聞かせください。

◆私がラジオ局に入社しておよそ30年になりますが、最初の10年はまだ緩やかに、真ん中の10年はかなり大きく、そしてこの10年でさらに大きい変化が起こりました。最近はAI技術の発展もあり、AIが番組を制作、進行する未来があるかもしれません。次の10年でラジオを取り巻く状況がどうなっているのかはっきりとは分かりませんが、ラジオが完全になくなるということはないと思います。ただし、10年後に現在のラジオ局がすべて残っているという保証もないです。そのため、現在ラジオ業界は生き残りをかけたとても大きな変革の時期を迎えていると思います。

――ラジオをあまり聴いていない人にラジオを勧める時はどうすればよいですか?

◆まずは相手の興味に合った番組を紹介することでしょうか。たとえば相手が推している芸能人の出演する番組を紹介してみてください。ラジオ番組は、芸能人の普段見ることができない新たな面や、より深く相手を知る機会を提供しています。また、スポーツや音楽といったジャンルが好きなら、実況中継や音楽番組を聴くことで、よりその人の興味にあったマニアックな知識を得ることができます。加えて、ラジオにはある種のランダム性や偶然性が存在します。様々なジャンルの番組と、多様な楽曲が聴けるということも、ラジオの魅力や面白さです。

――若者のラジオ離れを受けて、どのようなアピールを行っていますか?

◆あるキャンペーンでは「推し活」といって声優を積極的に番組に活用したり、若者に人気のあるグループの出演するラジオドラマを制作したりするなど、若者がラジオと触れ合うきっかけ作りを行っています。若年層のラジオ視聴者を決して「0人」にしてはいけません。そのために、若いうちにラジオに触れるという経験が絶対に必要だと思っています。現在、授業でラジオの組み立て工作を行っている学校もあると聞きます。若者のラジオ離れを防ぐため、定期的に若者向けのラジオイベントなどを開催していくことも考えていかなければならないと思います。

《各参加メンバーによるラジオ日本見学記》

私たちラジオ日本見学メンバーは、番組収録(生番組)の現場を見学する機会を得た。以下、各参加メンバーによる感想を紹介する。

見学したのは、毎週金曜日の午前9時から11時半に放送されている人気番組『SWEET‼ Friday Edition』。パーソナリティーは、落語家の三遊亭楽生さんと、瀬名葉月さん。

・収録ブースにはパーソナリティーのお2人が座っていたほか、ガラスを隔てたサブコントロールルーム(調整室)にはディレクターやミキサーの方々がスタンバイしていた。その現場を見て、あらためて番組が多くの人の協力の上に成り立っているということが分かった。放送開始の時間となり、目の前で実際に番組がスムーズに進行している様子からは、ラジオに関わる方々の強いプロ意識が伝わってきた。現場はリラックスした雰囲気も保たれ、そのなかで次々と面白く興味深いトークをパーソナリティーたちは繰り広げており、私は次第にその会話に引き込まれていった。

今回の見学で実際の仕事現場の様子を知ることにより、改めてラジオの魅力を確認できた。加えて、ラジオ日本の方からキューシート(進行表)などの番組資料を提供していただいたことや、収録現場にある音響機材などついて、詳しい解説をしていただいたことで、ラジオ番組への理解がより深まった。さらに、番組収録後にパーソナリティーの方々と会話する機会を設けていただいたことにより、トークを仕事にしている方の持つ言葉への思いや、言葉の適切な伝え方、言葉の表現力から広がる想像の世界を知ることができ、貴重な経験となった。【佐藤潤真】

・ラジオ日本では想像よりもコンパクトな空間で少人数が連携しながら番組を進めていたのが興味深かった。少ない人員だからこそ生まれる濃密なコミュニケーションと、仲の良い雰囲気が印象的だった。放送ではパーソナリティーの掛け合いが自然で、台本を読んでいても棒読みにならず高度な技術を感じた。メッセージ募集には多くのメールが寄せられ、リスナーとの交流が活発であることに驚いた。届いたメッセージを即座に番組へ反映するディレクターの役割も重要だと学んだ。【松本さくら】

・野球中継や車のなかでラジオを聴くことはあったのですが、それ以上にラジオに興味をもっている人が私の周りにあまりいないこともあり、ラジオに対し少しネガティブな印象を持っていました。しかし、今回の取材を通してラジオに対しての見方が180度変わりました。驚かされたのが現場の雰囲気の明るさです。パーソナリティーの方だけでなく、ディレクターなどの現場の方も一体となって番組全体の良い雰囲気作りをしていることが印象的でした。(雰囲気作りもありますが、番組を心の底から楽しんでいました。)

ラジオの表面的な部分だけでなく、実際には聞こえてこないものや見えないものを想像する楽しさを感じました。何かしらの形でラジオに触れる機会が増えると、興味・関心が増すきっかけになるのではないかと思います。【西本活喜】

・ラジオ日本の見学で、ラジオならではの魅力を学ぶことができた。ラジオはご高齢の方やタクシー運転手の方が聴くものと考えていたが、実際に聴いてみるとテレビやSNSとは違った新しい魅力に触れることができた。

進行表を用いて番組を秒単位で管理するディレクターやスタッフの方々の様子から時間の重要性を実感した。パーソナリティーの話が盛り上がると、ディレクターが臨機応変に時間調整をする判断力と洞察力に驚いた。

また、パーソナリティーの2人のトークスキルも印象的だった。2人の軽快でユーモアのある話し方は他の声を使用したジャンル(声優など)とは違った「声の魅力」があると感じた。

私が番組専用のX(旧ツイッター)のハッシュタグをつけて感想を投稿したら、全ての投稿にパーソナリティーの方々から「いいね」やコメントが届き感動した。ラジオとSNSの融合がリスナーとリアルタイムで感想を共有できる新鮮さを作っていると感じた。

今回の見学会ではラジオの魅力を知る貴重な経験になった。【小泉晶絵】

・普段ラジオを聴く機会はあまりありませんでしたが、今回の見学を通してラジオの魅力に気付きました。生放送の見学で特に印象に残ったのは、ディレクターの方が出演者と一緒に会話を楽しみながら、話の流れに応じて臨機応変に内容を調整していたことです。自然に番組を進めているのがとても凄いと思いました。また、インタビューを通して音だけで楽しむというラジオの役割について学ぶことができ、ラジオの重要性について考えるきっかけになりました。 【松本彩芽】

・私は 3 年ほど前からラジオを毎週聴いており、普段は耳のみでラジオを感じていました。しかし、今回の見学では実際に放送しているブースやスタジオの様子を見ながら聴くことができ、とても新鮮で楽しかったです。また、パーソナリティーの方とプロデューサーさんなどスタッフの方の距離感がとても近く、和やかな雰囲気だということも印象的でした。見学の後のインタビューで「まだラジオを聴いたことがない友達にラジオを紹介する方法は何が良いか。」と質問させていただいた時、「その友達の興味に合わせたラジオを教えてあげるのが良いと思う。ラジオはスポーツからアイドルまで本当に幅広いコンテンツがあることが強み」とお話しされていてまだまだラジオの可能性はたくさんあるのではないかと改めて感じることができました。そして、ラジオ見学と高橋さんへのインタビューを通してラジオがもっと大好きになりました。【板谷明香凛】

(インタビューと見学を終えて)

日本でラジオ放送が始まってから100年となる今年、技術の進歩によりさまざまな新しいメディアが登場し、若者のラジオ離れは加速している。そのような状況のなかで、メディア系サークルに所属する私たち学生記者が、ラジオ現場の見学や、ラジオ関係者へのインタビューを行い、ラジオの過去から未来について考えたことは、大きな意味のあることだった。

今回の体験やこの記事をもとに、1人でも多くの若者がラジオの魅力や重要性に気付き、ラジオというメディアの未来について考える機会を作ってほしいと願っている。(佐藤)

たかはし・みつる

1973年埼玉県上尾市生まれ。97年4月からラジオ日本入社。約9年間制作部に所属したのち、2006年9月~2014年までの約8年間営業部に所属(営業推進部兼務あり)。2014年7月から1年間編成部に所属したのち、15年7月から約5年営業推進部に所属。20年11月より編成部に所属。のちに営業推進部と統合され業務推進部に。現在は業務推進局次長兼業務推進部長。

取材班は、佐藤潤真、松本さくら、西本活喜(神奈川大学・みなとみらいマスコミ研究会)、小泉晶絵、松本彩芽、板谷明香凛、仲手川友菜(津田塾大学・うめキャンパる)

コメント