神奈川大学の公認メディアサークル「みなとみらいマスコミ研究会(かながわ・キャンパる)」は、参議院議員選挙(7月20日投開票)と横浜市長選(8月3日投開票)の前に、神奈川大学生を対象に選挙啓発プレゼンテーションや意識調査、模擬選挙を行った。活動を通じて、若者の政治参加の現状と課題、そして参加意欲を高めるための課題が浮かび上がった。

【まとめ、神奈川大学国際日本学部3年・松本さくら】

啓発プレゼンで「1票の重み」を訴える

神奈川大学みなとみらいキャンパスで開講されている「ことばとジャーナリズムA」の授業内で、約20分間の選挙啓発プレゼンを実施した。「1票の価値」「若者が選挙に行く意義」「候補者の選び方」「参院選と市長選の告知」という四つのパートに分け、参加者に選挙を“自分ごと”として捉えてもらうことを意識した。

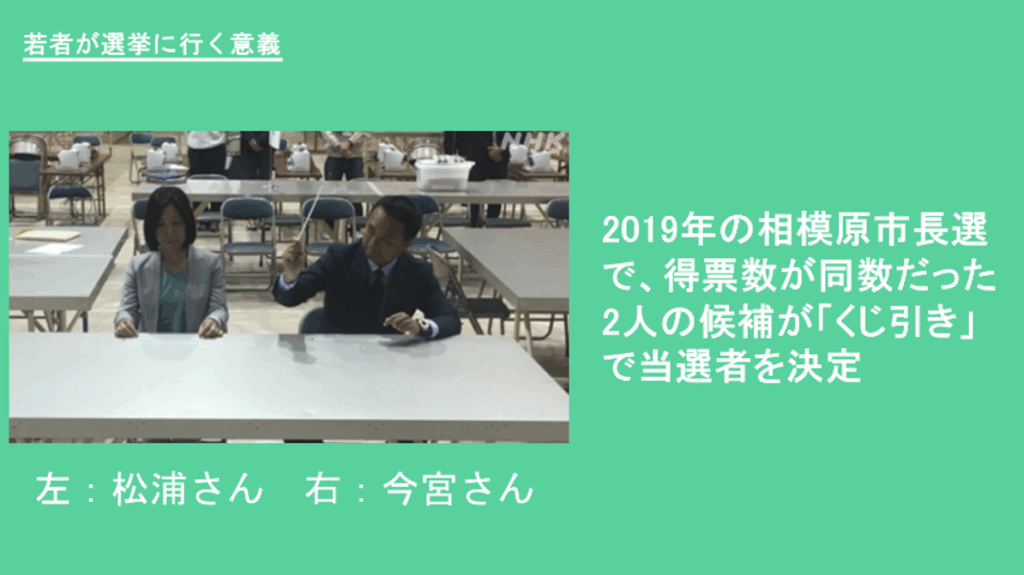

冒頭では、投票数が同数となりくじ引きで当選者が決まった相模原市長選や、若者向け広報で26歳の市長が誕生した兵庫県芦屋市長選を紹介。数票で結果が変わる事例を示すことで、1票の重みを伝えた。

また、候補者選びの方法を提案するため、ボートマッチツール「投票ナビ」を紹介。MBTI診断のブームを踏まえ、自分の価値観と候補者との相性を知ることを政治参加の第一歩として紹介した。さらに、公平な情報源として選挙公報の活用も勧めた。

(写真引用: NHK首都圏ナビ かながわ情報羅針盤「相模原市議選 くじ引きで当選・落選の候補 一票の重み胸に挑む」)

意識調査で見えた関心と制度的な壁

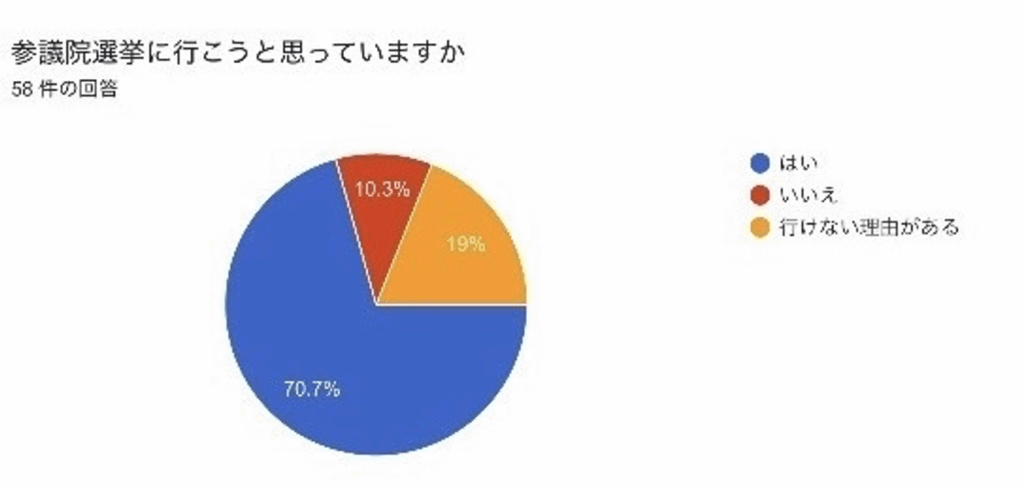

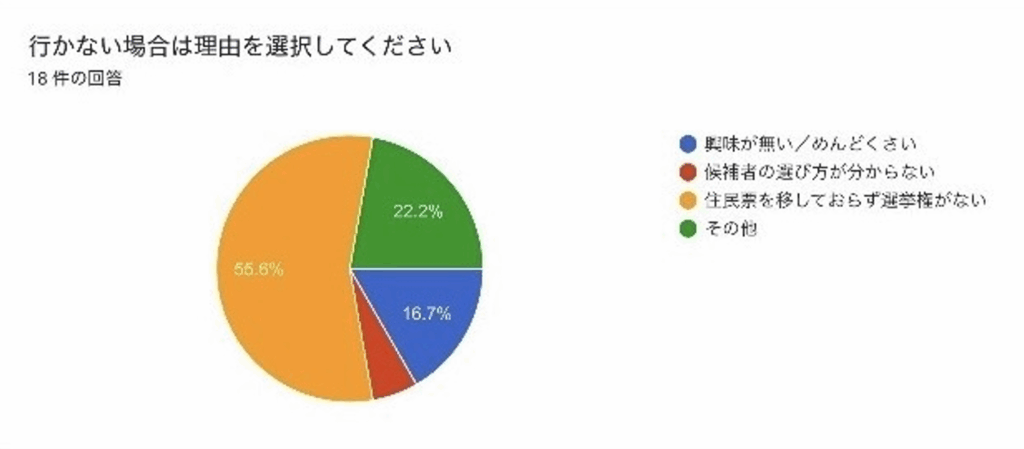

次に、授業を履修する学生を対象に政治意識調査を行った。「参議院選挙に行こうと思っていますか?」という質問に対し、「はい」と答えた学生は70.7%、「いいえ」は10.3%、「行かない理由がある」は19%だった。行かない理由(複数回答)では、「住民票を移しておらず選挙権がない」が最多の55.6%を占め、「興味がない・めんどうくさい」(16.7%)、「候補者の選び方がわからない」(5.6%)が続いた。その他は22.2%となり、政治への関心の差や制度的な制約が浮き彫りとなった。

身近なテーマで模擬選挙 投票行動を体験

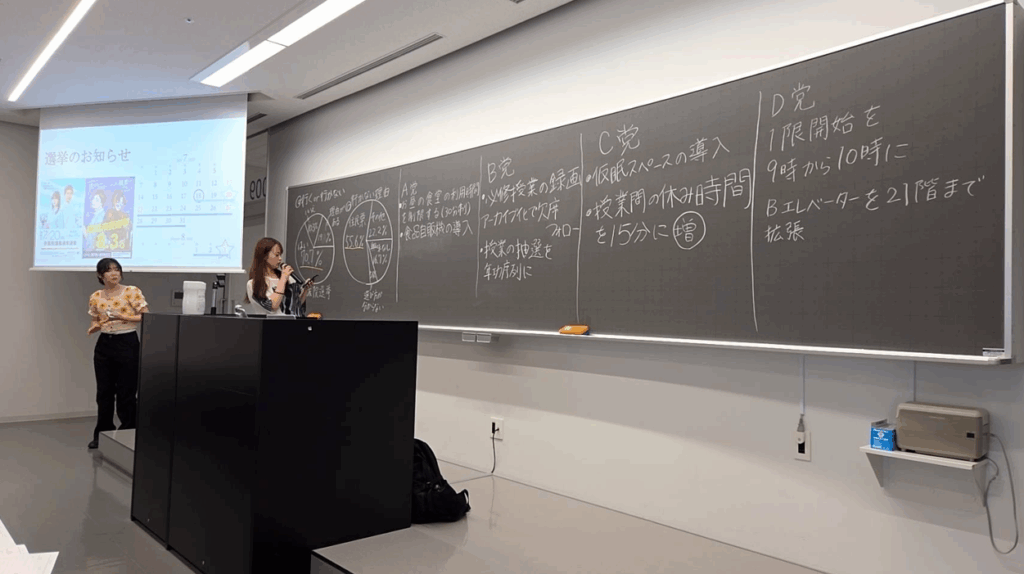

学生の関心を高めるため、神奈川大学みなとみらいキャンパスに対する改善を提案する、四つの架空政党(A〜D党)がそれぞれ身近な公約を掲げる模擬選挙を実施した。同キャンパスは2021年春に開校した高層ビル型(21階)キャンパスである。

•A党:お昼の食堂利用時間の制限による混雑緩和/食品自販機の導入

•B党:必修授業の録画アーカイブ化/授業抽選の高学年優先

•C党:仮眠スペースの導入/授業間の休憩を10分から15分に延長(移動時間が短いため)

•D党:1限開始を10時に変更/上層階行きエレベーターを1カ所から2カ所に拡張

結果は僅差となったが、最終的に「必修授業の録画アーカイブ化/授業抽選の高学年優先」を訴えた、B党が最多投票で当選した。参加者からは「身近な公約で興味が持てた」との声が聞かれた。一方で、投票用紙に指定外の記述をする学生もおり、「実際の選挙でも書き方に注意が必要」との気づきもあった。

啓蒙活動を振り返って

今回の活動を通して、選挙に行くことの大切さは伝えられたが、「なぜ行く意味があるのか」を投票権を持つ同じ立場から問い直す姿勢がもっと必要だと感じた。また、模擬選挙やプレゼンを通して、訴え方や構成の工夫が自分の成長にもつながった。

模擬投票は、「ことばとジャーナリズムA」履修生約80人を対象に実施。約73%から回答を得た。

今回の啓発活動には、みなとみらいマスコミ研究会の奥野なな子(国際日本学部4年)、蔭山歌(同3年)、杉田遥菜、椿恵里佳、中山藍(同2年)も参加した。

コメント